インターメディア・アーティスト、リサーチャー、プロデューサー。2005年よりアート、テクノロジー、音楽と社会を繋ぐリサーチベースの活動をマニラや東南アジアで展開している。マニラのキュレトリアルなプラットフォーム「SAVAWメディア・アートキッチン」創設者であり、フィリピン初のシンポジウムとメディアアートフェスティバル「WSK Festival of the Recently Possible」を開催した。 2017年国際交流基金アジアセンターとの企画展「INTERSTICES: Manifolds of The In-between」キュレーター、2018年国際メディアアートフェスティバル「MeCA|Media Culture in Asia: A Transnational Platform」での「self-reflexivity: Thinking Media and Digital Articulations」展ゲストキュレーター。同年アジアセンターのフェローシップで6ヶ月日本に滞在。2018年、YES NO KLUB(ジョグジャカルタ)、WSK Festival of The Recently Possible(マニラ)、Playfreely/BlackKaji (シンガポール)、CTM Festival(ベルリン)、ゲーテ・インスティトゥート東南アジアが協働した国際的プラットフォーム「Nusasonic」共同キュレーター。wsk.io

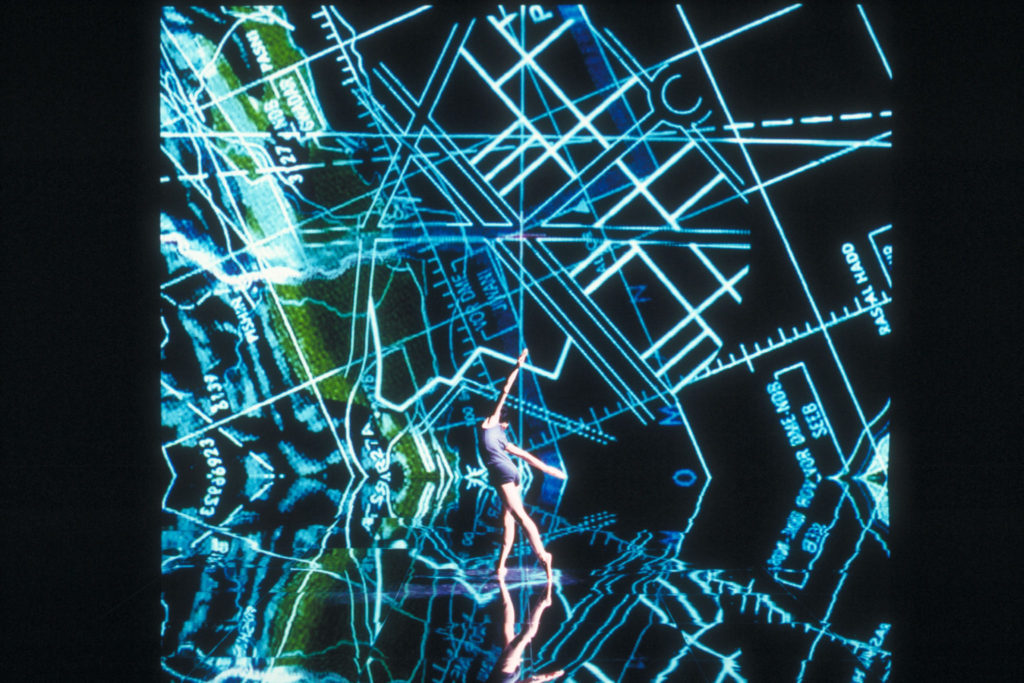

Dumb Type《S/N》Photo: Yoko Takatani

ダムタイプ:変化しつつ提示される現在形のパフォーマンス

東京都現代美術館で開催された「ダムタイプ|アクション+リフレクション」は、2018年ポンピドゥ・センター・メッス分館で開催され絶賛を浴びた個展をバージョンアップした内容で、過去作品の再制作とダムタイプのアーカイブの中からパフォーマンス映像や書籍を含む膨大な資料群が展示されている。

ダムタイプは、1984年、京都市立芸術大学在学中の学生を中心として構成され、当時、彼らの抱える不満と欲望に突き動かされるようにして生まれたグループだ。多様な背景を持つメンバーの情熱を原動力に、美術や演劇の構造的限界やカテゴライズされることに抗い、ジャンル分けもヒエラルキーもない、常に領域横断的なアプローチを伴った活動を繰り広げてきた。

「ダム(セリフの排除)」という通り、舞台からセリフを廃し、映像、身体、絵画、彫刻、インスタレーション、音楽といった異なるメディアを融合している。しかし、言葉が全くないわけではない。様々なソースから引用される言葉はリサイクルされたイメージとなる。リサイクルされたイメージそれ自体がさらなるイメージを形成するのだ。それは、商業主義、資本主義の過剰なイメージ産業の生産物として形成されるときもあれば、またある時は、膨大で複雑なモザイクと化した情報やエンターテイメント、そしてメディアに没入した日本の現代社会を構成する信条にも似たものとして表現されることもある。

ダムタイプの活動のありかたは、その名がすべてを説明している:「情報過剰であるにもにもかかわらずこれを認識できない」(キャロル・ルトフィーによる古橋悌二インタビューより、東京ジャーナル、1994)

6つの大規模なインスタレーションのほか、貴重な資料やオブジェ、アーカイブより過去のパフォーマンスビデオの上映、またグループの中心的人物であった古橋悌二が死去した1995年を挟んでグループの系譜をたどる資料も展示された。この展覧会は、35年に渡るグループの活動を一挙に紹介する回顧展である。

Installation view of “Dumb Type|Actions + Reflections”, 2019, Museum of Contemporary Art Tokyo Photo: Nobutada Omote

まず展示室に入ると、右手の壁に《Trace-1》(2019)、正面にはダムタイプの過去のパフォーマンスの舞台設計図やインスタレーションの様子を記したパネルが32点展示されており展覧会の前奏を奏でている。続いて、ターンテーブルを載せた鉄製のスタンド16台が林立するサウンド・インスタレーション《Playback》(2018)の部屋へ。1988年初演のパフォーマンス作品《Pleasure Life》をベースにつくられたサウンドスケープ・インスタレーションの2018年リモデル版である。

2018年リモデル版の音源は、初期ダムタイプの山中透と古橋悌二の音楽、英語の語学教材の滑稽な声や1977年、NASAの惑星探査機ボイジャーに搭載されたディスクに記録された55ヶ国語の挨拶など、そして新たにフィールド・レコーディングした音素材がミックスされている。このサウンド・インスタレーションが展示された空間で、観客は、この先に続く旅――ある種の臨床精度や簡潔さを保ちながら、テキスト、音、映像イメージがあふれるダムタイプの作品世界の奥深くへと進む、心の準備を整えることになる。

大規模なインスタレーションは、音楽の小節(特定のビート数に呼応する時間のセグメント)と音符がタイミングよく構成された楽章のように展開する。大がかりなインスタレーションの合間には小規模なアーカイブが休符のように配置され、ときにはインスタレーションを補完する小刻みな休符としても機能する。

ビデオからの抜粋、舞台美術のデザインを集めたアーカイブ本、コンセプトやテクニカルノート、ポスター、さまざまな小道具から実際の舞台美術まで、あらゆる要素を集めて構成されたインスタレーションは、時間と空間を熟考し作曲された楽譜をなぞるようだ。ダムタイプは、展示に沿って移動していく観客が、さまざまな空間体験の中に隠れた要素を捉えるように働きかけている。

Dumb Type, MEMORANDUM OR VOYAGE 2014, Installation view of “Dumb Type|Actions + Reflections”, 2019, Museum of Contemporary Art Tokyo Photo: Nobutada Omote

Dumb Type, MEMORANDUM OR VOYAGE 2014, Installation view of “Dumb Type|Actions + Reflections”, 2019, Museum of Contemporary Art Tokyo Photo: Nobutada Omote

例をあげよう。《MEMORANDUM OR VOYAGE》(2014)は、ダムタイプの代表的な3作品《OR》 (1997)、《memorandum》 (1999)、《Voyage》 (2002)を元に新たな映像素材を加え再編集したビデオインスタレーション作品である。同じ空間には《Voyage》の舞台装置として床に設置された鏡面パネルを壁に並べた《Trace-16 》(2019)が展示されている。2つの作品は向かい合う壁に設置されているため、《Trace-16 》に《MEMORANDUM OR VOYAGE》の映像が反映し、過去の残影を映し出す鏡のように機能して、空間にいる観客の感覚に「間」を意識させる。

この3つの作品の驚くべき複雑さと多様性は、「分類する」という過程によってしか要約できないと言える。《MEMORANDUM》は、先進的かつシンプルなテクノロジー、知性、キッチュ、ユートピア政治、集団行動主義、個人主義、主観、人間の欲望、美的失敗などに関するトピックが組み合わされている。《OR》は、視聴覚舞台装置を用い、意識と知覚の間、生と死の間の瞬間といった体験の感覚的ポリティクスを通して、人間の経験というものを探求する作品である。《VOYAGE》では、1839年ダーウィンの『ビーグル号航海記』のテキストを投影し、ビーグル号の航路を重ねることで垂直走査線を地図に変換再生する。ビデオが進むにつれてゆっくりと展開する世界地図に、現代世界の不確実性と転位が検証されていく。

Dumb Type《Voyage》Photo: Kazuo Fukunaga

これらの「楽章」の間を進むと、唯一、窓のある空間にでる。ここは明らかに「長休符」である。ダムタイプの活動を幅広く詳細に伝えるあらゆるもの――縦軸に地図、横軸に年代の書かれた1984年から2019年までの年表やオブジェ、フィルムのリール、テープ、様々なアーカイブ資料――が展示されている。日中に訪れると、窓から差し込む唯一の日差しに休息を感じながら、このアーカイブ的な展示をゆっくり見ることができる。

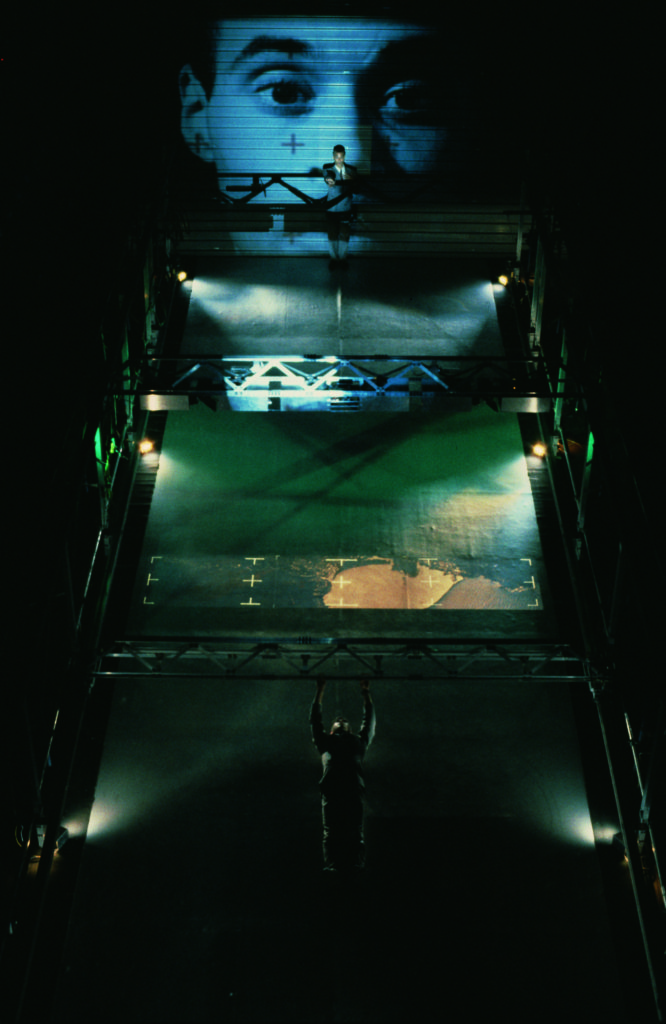

Dumb Type《pH》 Photo: Shiro Takatani

そして展覧会を締めくくる作品のある最も暗い部屋へと進んでいくと、《pH》 (2018)と《LOVE/SEX/DEATH/MONEY/LIFE》 (2018)の2作品による大規模なインスタレーションが現れる。LEDの巨大なトラスがスキャナーあるいはコピー機のように動き、観客はテキストで埋め尽くされたパフォーマンス空間を歩くよう促される。《pH》 (2018)は、1990年初演のパフォーマンス《pH》の象徴的な舞台装置を再現したものだ。

《pH》に特定のテーマはないが、pHは13レベルの酸・アルカリ度を示す化学用語。中間値のpH7を巡ってさまざまな二項対立の社会概念(問/答、実/虚、公/私など)の「フェーズ」へと移調する。スキャナーのメカニズムは、グローバル資本主義の図像学、監視社会といったテーマを解析する感覚を呼び起こす。オリジナルのパフォーマンスでは、グローバル資本主義のシステムの重圧を示すテクノロジーによって、パフォーマーの存在はスキャナーの中でオブジェクトに縮小されていった。

Dumb Type《S/N》Photo: Yoko Takatani

Dumb Type, LOVE/SEX/DEATH/MONEY/LIFE 2018, Installation view of “Dumb Type|Actions + Reflections”, 2019, Museum of Contemporary Art Tokyo, Photo: Nobutada Omote

《LOVE/SEX/DEATH/MONEY/LIFE》 (2018)は、1994年の展覧会「人間の条件展 私たちはどこへ向かうのか。」の際、制作されたビデオインスタレーションで、ポンピドゥ・センター・メッス分館での個展において再制作されたもの。ダムタイプの代表的なパフォーマンス作品《S/N》(1994)のステージにおいても、この映像は投影された。ダムタイプは、電子工学でいう「シグナル/ノイズ」比を、アイデンティティやセクシャリティのポリティクス、HIV/AIDS、人種/国籍、コミュニティに蔓延する差別、特に男性ゲイの差別といった社会問題にコンセプチュアルに適用させている。

《LOVE/SEX/DEATH/MONEY/LIFE》 (2018)は、《pH》の巨大なスキャナーが行き来するその奥でモノリスのように垂直に立ち上がり、この2つの作品は合体したようなビジュアルインパクトを生み出している。《S/N》は、メンバーの古橋がHIV/AIDSポジティブであることを公表した後の作品であることも記しておく。

Teiji Furuhashi《LOVERS》Photo: Nobutada Omote 1994/2001 所蔵:国立国際美術館

これに関連して、展示されている作品の中で最も突出した(僕は2度も見に行ってしまった)作品と思われたのが、古橋悌二のソロ遺作となった《LOVERS》 (1995)だ。(2020年1月19日まで展示)作品発表の数カ月後、古橋はAIDSによる感染症によってこの世を去る。《LOVERS》は、彼の最高傑作である。

部屋の中央には回転するプロジェクターがトーテム・タワーのように建ち、幻影的な映像と耳に残る音が流れている。幽霊のような裸のパフォーマーたちが四方の壁を歩き、走る。そして「トーテム」に設置された赤外線センサーによって定期的に観客の前で立ち止まる。まるで作品自体が生き物で、この部屋に別の身体を感知して立ち止まったかのようだ。ダムタイプのメンバーの映像は歩き、走り回り、2つの身体の映像が重なると抱き合う。アーティストのシルエットが観客と出会う時、心を打つ美しい瞬間がある。抱擁の直後、彼/彼女は、両腕をまっすぐ水平に伸ばし、まるで十字架にかけられたような姿でギャラリーの壁の向こう側の闇に吸い込まれ、消えて無となる。

翻訳:坂口千秋

INFORMATION

ダムタイプ|アクション+リフレクション

会期:2019年11月16日 - 2020年2月16日

主催:公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都現代美術館、日本経済新聞社

助成:文化庁・令和元年度文化庁優れた現代美術の国際発信促進事業

特別協力:ポンピドゥー・センター・メッス、ソニーPCL株式会社|4K VIEWING

協力:ダムタイプオフィス、国立国際美術館