愛知県生まれ、筑波大学人文社会系准教授。専門は文化理論、メディア文化論。著書に『文化と暴力ー揺曳するユニオンジャック』(月曜社)、『地域アート』(共著、堀之内出版)、『芸術と労働』(共著、水声社)、『21世紀の哲学をひらく』(共著、ミネルヴァ書房)、訳書にジュディス・バトラー『アセンブリー行為遂行性、複数性、政治』(共訳、青土社)、ネグリ/ハート『叛逆』(共訳、NHK出版)など。

ナタリア・LL(ラフ=ラホヴィチ) 《消費者アート》 1972年 ©Natalia LL / Courtesy of lokal_30 Gallery, Warsaw

2019年4月29日、ワルシャワ国立美術館前でバナナを掲げた人々による大規模な抗議活動が起きた。1972年のナタリア・LLの作品《消費者アート》が撤去されそうになったからだ。「多感な若者を刺激する」というのが美術館側の理由だった。

なるほど、バナナを食べる、あるいは舐める裸の女性の写真に、性的隠喩を感じる者もいるかもしれない。だが、この作品は、当時贅沢品だったバナナを「消費」すると同時に、性的なモチーフと消費活動を結びつけ、保守的な社会に抗したフェミニズム・アートのパイオニア的作品である。共産主義体制下で展示できたこの作品が21世紀のいま検閲されるという現実はいったい何を示唆しているのだろうか。

現在、東京都写真美術館で開催されている「しなやかな闘い ポーランド女性作家と映像:1970年代から現在へ」は、激動するこの50年のポーランドを生きる女性作家の潮流とその変遷を浮き彫りにする。

東西冷戦下、1970年代から80年代のポーランドは検閲のただなかにあった。公共の場では集会が禁じられ、ビデオやカメラ機材へのアクセスも厳しく制限された時代だ。その後、東欧革命を経て民主化を果たすも、ポーランドはいま、中絶禁止法案をめぐる論争とそれに伴うヌードへの厳しい検閲、急激な右傾化、高まるアンチ・ジェンダーの潮流の渦中にある。彼女たちはアートを武器にどのような「闘い」を繰り広げてきたのだろうか。

本展を企画したキュレーターの岡村恵子によれば、ポーランドにおいて、これまで女性のアーティストに焦点があてられることはほとんどなかった。とりわけ民主化以前の時代には、女性作家たちの功績も作例も断片的にしか記録されておらず、いわば壊滅状態なのだという。じっさい、ポーランド国内においても、女性作家たちの埋もれた歴史に光をあて、その試みを救出する作業が進められているのが現状だ。本展は、こうした現在進行形で再考されているポーランド美術史に迫るとともに、民主化以後、とりわけ2000年以後の新世代のアーティストらが挑む新たな表現とその多様性を紹介する意欲的な展覧会である。

もしかしたら、21世紀を迎えたいま、あえて「女性作家」と銘打っていることにもどかしさを感じる者もいるかもしれない。だが、リンダ・ノックリンが「なぜ偉大な女性芸術家はいなかったのか?」と問うたのが1971年。フェミニズム思想をポーランドに広めるべく、ナタリア・LLが同国初のフェミニスト・アーティストによる展覧会「女性のアート」(“Woman’s Art: Suzy Lake, Noemi Maidan, Natalia LL, Carolee Schneemann” Galeria PSP Jatki, Wrocław)を開催したのが1978年。日本において美術館で初めてフェミニズム、ジェンダーの視点から展示が開催されたのは1991年「私という未知へ向かって 現代女性セルフ・ポートレイト」展。そして現在、世界的な広がりを見せる#Me Too運動、ロクサーヌ・ゲイの『バッド・フェミニスト』や日本でも大ベストセラーとなった『82年生まれ、キム・ジヨン』など、フェミニズムはいま新たな展開を迎えている。こうした現状をふまえれば、私たちは「女」と冠さなくてもすむ世界へ向けて、今も変革のただなかにいると言えよう。

本展のもうひとつのキーワードである「映像」というメディアも、この意味で重要な意味を持ってくる。1970年代、ポーランドでは全般的に物資が不足し、また国家による政治的検閲が続いた。男女問わずカメラを手にすることは難しかった。それどころか、本展の共同キュレーター、マリカ・クジミチが指摘するように、そもそも、両大戦間から、前衛芸術や実験映画の世界は男性に占拠され、60年代から70年代にかけても女性たちはアート界から「制度的に排除」されていた。限られていたとはいえ、当時カメラを手にした女性たちは、男性と同じ媒体を使って対等な立場で実践することが可能になった初めての世代であり、ビデオならぬフィルムによって、西側に劣らない政治的な実践を繰り広げていた。

ただし、「映像」と一言で括ってしまうと多くの点を見逃してしまう。その手法や戦略はじつに多彩だ。ポーランド美術研究者の加須屋明子が「応用ファンタジー」と呼ぶように、アーティストらは、国家の検閲から逃れるために、言語ではなく、ユーモアやアイロニーに満ちた多様な解釈に開かれた比喩を使ってクリティカルに表現の場を広げてきた。

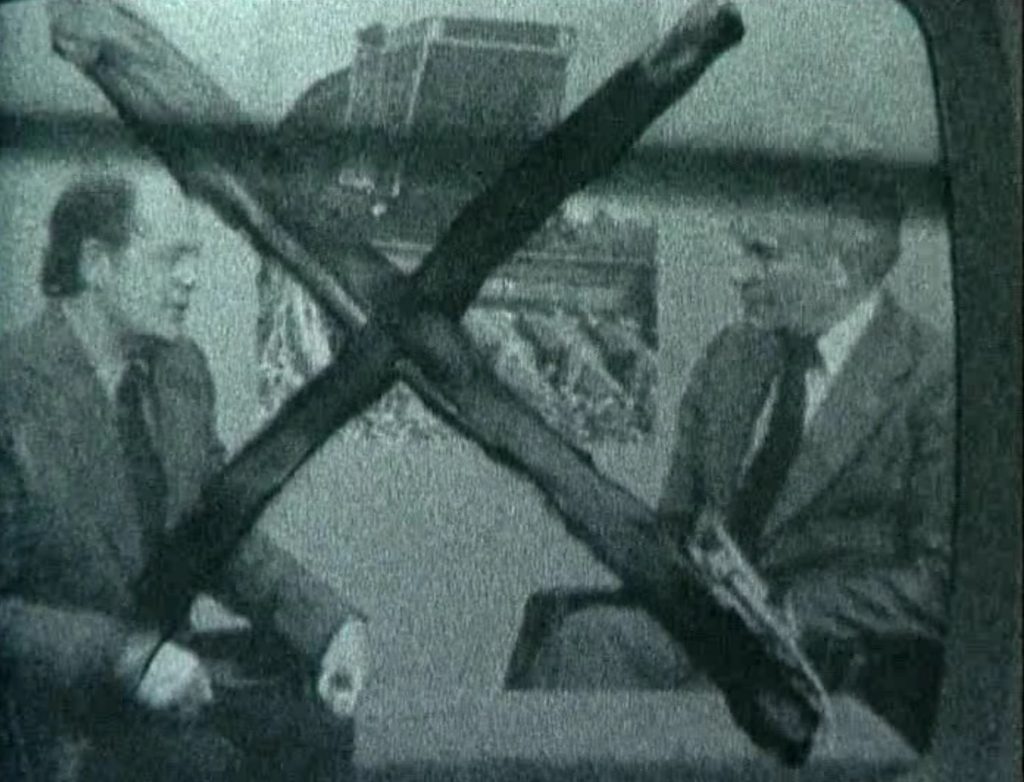

エヴァ・パルトゥム 《ドローイング TV》 1976年 Courtesy of the artist

アンナ・クテラ 《対話》 1974年 Courtesy of the artist

1970年代、フェミニズム・アートの先駆者でもあるエヴァ・パルトゥムの《ドローイングTV》(1976)は、自室のテレビで放送中のポーランド共産党指導者のプロパガンダ映像に大きなバツを描きこみ、アスガー・ヨルンによる絵画の転用を想起させる手法で権力のメッセージに対して私的な空間から痛烈に批判を加えて見せた。他方、都市空間に繰り出し、通りすがりの人々に「アンナ・クテラ通りはどこですか?」と自身の名を冠した街路名を尋ねてまわるのが、アンナ・クテラの《対話》(1973)だ。彼女の問いは、特権化され男性化された公的空間が日常と化した現実を問い直す。映画の舞台にもなったヴロウワフ地区の街路は著名な男性アーティストの名で埋めつくされ、そこに彼女の名が存在することはないからだ。

ユリタ・ヴイチク 《芋の皮剥き》 2001年 Collection of Zachęta – National Gallery of Art, Warsaw

こうした70年代のパイオニア世代に対し、1990年代以後のポーランドでは、共産主義時代を検証しつつ未来を模索する「クリティカル・アート」の時代が展開する。ユリタ・ヴイチクは、自ら昔ながらの家着にエプロンをまとい、女の居場所とされてきた台所とジャガイモの皮剥き作業をまるごと美術館に持ち込んだ。そのパフォーマンスを記録した《芋の皮剥き》(2001)は、私的な空間と公的な空間を交差させる「現れ」の政治として、従来の「アート」の意味とその土俵に揺さぶりをかける。

ヨアンナ・ライコフスカ 《バシャ》 2009年 Courtesy of the artist and l’étrangere Gallery, London Photo: Marek Szczepański

一方、ヨアンナ・ライコフスカの《バシャ》(2009)は、晩年、認知症を患い、病院を抜け出して徘徊していた母の不安と経験を自ら追体験するゲリラ・パフォーマンスとそれに対する周囲の反応を記録する。老齢のメイクを施し、施設のパジャマに身を包んで亡霊のように町を彷徨うライコフスカ。しかし彼女は人々の助けを経て最終的に再び病院という閉鎖的な施設に連れ戻されていく。映像はループし、彼女は徘徊しては病院へと舞い戻る。その姿には、社会から隔離され、周縁化された亡き母の生が重ねられている。しかし同時にそのループは、労働者として社会に出てもすぐさま家に舞い戻らねばならなかった社会主義時代の女性を想起させもする。

ズザンナ・ヤニン 《闘い》 2001年 Courtesy of Zuzanna Janin Studio and lokal_30, Warsaw

カロリナ・ブレグワ 《嗚呼、教授!》 2018年 Courtesy of the artist

さらに、リング上でヘビー級の男性プロボクサーを相手に、男性的な力に徹底して挑み続けるズザンナ・ヤニンの《闘い》(2001)や、美大時代に学んだカリスマ男性教授と男性一辺倒の美術教育界からの解放を求めて「教授!」と叫び続けるカロリナ・ブレグワの《嗚呼、教授!》(2018)など、彼女たちが自ら表現の主体となり、同時にまたカメラの被写体/対象となっている点も、重要な特徴だろう。

ただし、こうして自らを映し出す彼女たちの作品群は、かつて男たちが描いてきたような「セルフ・ポートレイト」とは大きく異なり、むしろそれらへの多様なアンチテーゼとして存在している。

カタジナ・コズィラ 《罰と罪》 2002年 Courtesy of the artist

カタジナ・コズィラの《罰と罪》(2002)を見てみよう。空き地で重機や車両を武器で爆破する「戦闘ゲーム」を映像化している。しかし、参加していた男性の顔は女性のグラビアアイドルの仮面に置換されている。彼女が取り組むのは、従来「男性」のイメージとして定式化されてきた戦闘性、暴力性、破壊衝動、あるいはポルノ女性に対するイメージを反転させ、表象とその解釈の場を広げることだ。

カロル・ラヂシェフスキ 《カロルとナタリア・LL》 2011年 Courtesy of the artist and BWA Warszawa, Warsaw

じっさいキュレーターの岡村が指摘するように、本展はけっして「女性だけのため」に作られているわけでも「いたずらに男性作家による作品を排除すること」が本意なわけでもない。ポーランドで初めてゲイであることを公表したアーティスト、カロル・ラヂシェフスキがナタリア・LLの作品に出会ったのは、クィアとして自身のロールモデルを求めていたときだという。とはいえ、ラヂシェフスキのドキュメンタリー映像《アメリカはまだ準備ができていない》(2012)は、性の政治について考えるだけでなく、その背景となった東西冷戦時代の芸術文化を考えるうえでも非常に示唆に富んでいる。

1970年代後半にニューヨークに滞在し、東西の架け橋ともなったナタリア・LLは、当時のニューヨークでどのように受け止められていたのか。この問いをめぐって、ナタリアをはじめ、当時の彼女を知るヴィト・アコンチ、キャロリー・シュネーマン、ダグラス・クリンプ、マリーナ・アブラモヴィッチらへのインタビューが始まる。東のバナナたるナタリア・LLの《消費者アート》に対し、西のバナナたるアンディ・ウォーホルの《マリオ・バナナ》(1964)についても、マリオ・モンテスにマイクが向けられる。

だが、映像の核心は、アート・ディーラー、レオ・カステリの発言だ。ナタリアはどれほど交流をもとうと、その作品がアメリカで展示されることはなかった。カステリは、その理由を「アメリカはまだ準備ができてなかった」と語る。この発言をめぐって、フェミニズム、クィア、そして東と西で展開していたアート界における解釈とそのギャップが浮かび上がる。ここで何より皮肉なのは、当時アートの最先端だと言われていたニューヨークの閉鎖性が剥き出しになることだろう。そう、「アメリカはまだ準備ができてなかった」とは、ナタリアの作品に対してのみならず、そもそもアメリカのアート界自体が、フェミニズム、そしてフェミニズム・アートについてまだ何の準備もできていなかったということなのだ。アメリカにはすでに、ボニー・オラ・シャークやミエル・ラダマン・ユーケレスあるいはスザンヌ・レイシーが様々なポリティカル・アートを手がけていたというのに。

アグニエシュカ・ポルスカ 《セイレーンに尋ねよ》 2017年 Courtesy of the artist and ŻAK | BRANICKA, Berlin

さて、それでは21世紀のポーランドは素晴らしいのかと思いきや、必ずしもそうではない。その行き詰まりを彷彿とさせるのが新世代の作家たちだ。

アグニエシュカ・ボルスカの《セイレーンに尋ねよ》(2017)は、ポーランドの加害者性を問い直す。ワルシャワのシンボルでもあり東欧に古くから伝わるセイレーンの伝説は、かつて非キリスト教徒を異教徒として排斥して作られたこの国の成立の歴史に重ねられる。人間と人魚とおぼしき二人の女の会話を通して過去の流血の記憶が蘇り、まるで幽霊が水中を泳いでいるかのように街中を彷徨う。CGで加工された半身半魚の人魚はキモカワイイ怪物と化して、移民排斥の声が高まる現代のポーランドの息苦しさを示唆している。

ヤナ・ショスタク近影 2017年 Courtesy of the artist (Photo: Nowak)

一方、ベラルーシから移住し、ポーランドで外国人として生きるヤナ・ショスタクは、SNSやセルフィを使い、既存の制度をハッキングしていこうといくつもの挑戦を仕掛ける。ポーランド語で「難民」を意味する言葉が難民自身にとって苦痛であることを明らかにし、「ノヴァック」(「新しく来たひと」を意味する)という新語を考案する。さらに自らポーランド各地のミスコンに出場して積極的にマスメディアに登場し、その世界の舞台裏を内側から暴き出すドキュメンタリー《ミス・ポーランド》(2020年完成予定)を制作中だ。

こうした新世代の作家たちは、ポーランドのナショナルな閉鎖性に挑み、70年代のパイオニア世代とも90年代以後の「クリティカル・アート」世代とも異なる独自の明るさと強さを放っている。しかしそこには、本展図録のアグニェシュカ・レイザヘルの論考が示唆するように、つねに一貫して「わたしでなければ、だれが?いまでなければ、いつ?」(エマ・ワトソン)という、作家たちの強い思いが、時を超え、手法を変えて引き継がれているのだ。

本展の作家たちが見せてくれる戦略の多様性と厚み、そしてその不断の闘いは、民主国家を名乗りながら出口の見えない「危機」に陥った今の私たちにこそ、その窮状を切り拓くための大きなヒントを与えてくれるのではないだろうか。

INFORMATION

しなやかな闘い ポーランド女性作家と映像:1970年代から現在へ

2019年8月14日ー10月14日

主催:東京都 東京都写真美術館、日本経済新聞社

特別協力:アダム・ミツキェヴィチ・インスティチュート/Culture.pl

後援:ポーランド広報文化センター

協賛:凸版印刷株式会社