1978年生。ターンテーブル奏者、DJ、キュレーター。オランダのSTEIM電子楽器スタジオで2012年までArtistic Directorとしてリサーチ、キュレーション、レジデンシープログラムを任される。演奏家としてはターンテーブルと独自の演奏ツールを組み合わせながら実験音楽/インプロビゼーション/電子音楽の分野で活動。2017年まで香港城市大學School of Creative Mediaで客員助教授を務め、現在は東京に拠点を移しアジアン・ミーティング・フェスティバル(AMF)のコ・ディレクターを務めている。

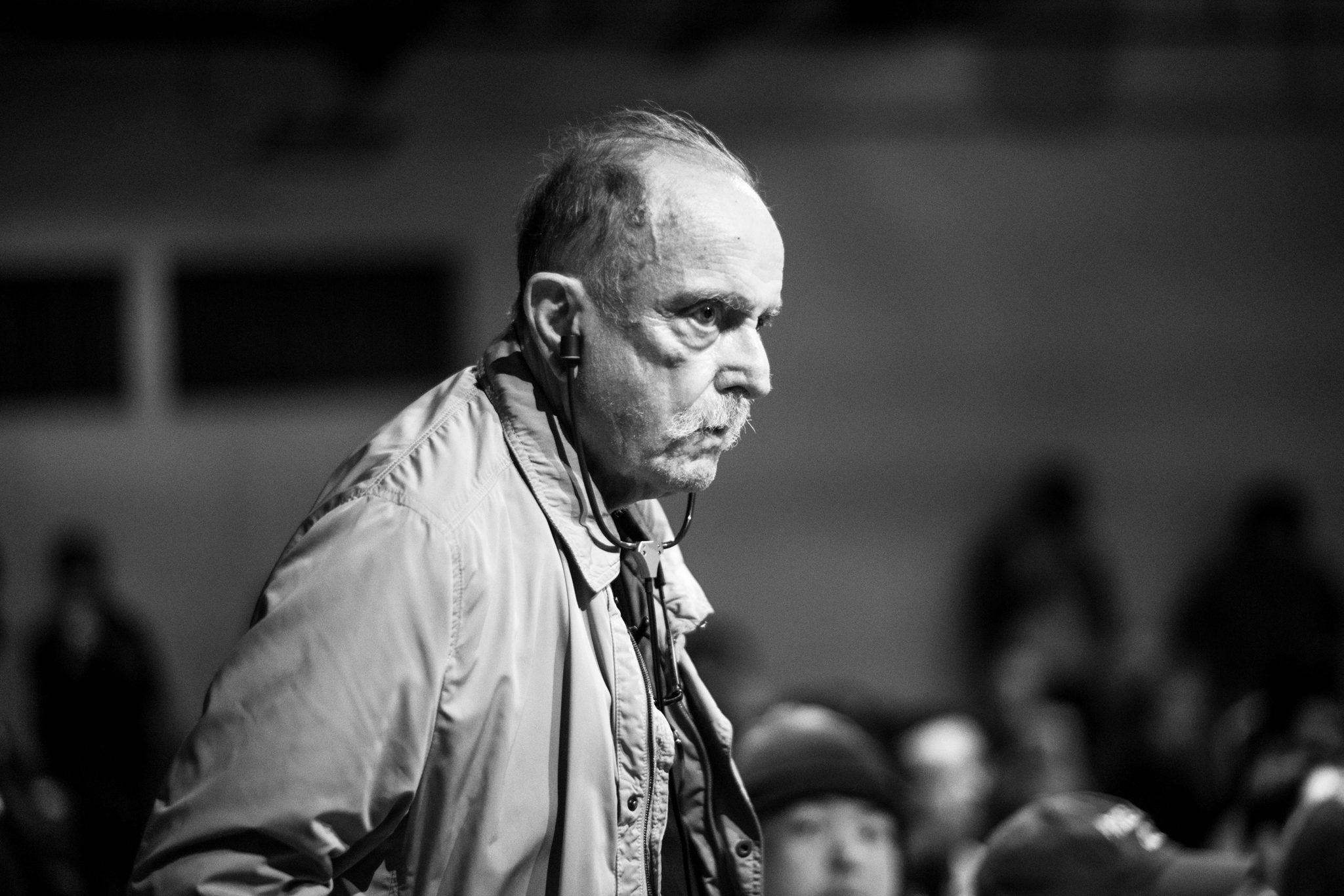

©塩田正幸

当日券を求めて地下の階段から地上まで並ぶ人達をかき分けて会場に入ると、すでに中は人でいっぱいだった。東京で行われる2公演は前売りチケットが完売。観衆の中にはルシエの作品に影響を受けているだろうと思われる作家や通な音楽家、作曲家、舞踏家、著述家、さらに来日中のデビッド・グラッブスまで多様な顔ぶれが混じっていた。

ジョン・ケージ以降、実験的音楽に多大な影響を及ぼしてきたアメリカの作曲家アルヴィン・ルシエ。そして現代音楽の範疇を超えてルシエ作品より広く伝えるために結成されたエヴァー・プレゼント・オーケストラ。前日のドミューンでの特別番組や86歳になるルシエ最後の日本公演という情報、オーレン・アンバーチの参加 (ルシエは彼の初のギター作品を指揮者イラン・ヴォルコフの推薦でアンバーチとスティーヴン・オマリーのために作曲している)、そして LP4枚組を含む限定ボックスセットの販売とサイン会など、盛りだくさんの話題作りが功を奏したようだ。

©塩田正幸

©塩田正幸

しかしそれだけではない。聞こえない音を可聴化する試みや、人によって違う聴こえ方のする聴覚現象を取り入れたり、空間を有形化するルシエ作品がサウンド・アート、メディア・アート、サウンド・スタディーズといった新しい領域で近年再評価されてきていることにも関係があるだろう。代表作「I am Sitting in a Room」(1969年)や「Music On A Long Thin Wire」(1977年)に見られるような彼の作曲法は、概念の伝達や記述された音の演奏ではなく、聴覚現象を現出させるためのプロセスに終始し、作品体験への徹底した自己言及性を通して、反響する空間や共振する物体に詩的な価値を見出してゆく。その結果、聴くという行為の能動性や参加性が強調されるのだ。それは現在のサウンド・アートや即興音楽の手法とも重なり、さらにいえば、私たちの歴史、環境、文化、社会を捉えなおす契機にもなっている。

僕はヘテロダイン現象や耳音響放射という「音の錯覚」を利用した作品「Bird and Person Dyning」(1977年)を体験したくてこの日を観に来たのだが、実際はその作品よりも最初の演目、グロッケンシュピール独奏のための「Ricochet Lady」(2016年)に一番感銘を受けた。角に設置された一台の鉄琴から背中を向けた奏者が単調なパターンを叩き出し、次第に会場の構造と反応して様々な倍音が、一音一音を追いかけるように四方八方から聴こえはじめる。ルシエの真骨頂とも言えるこの幽霊的な音の現象は、まるで魔術を見ているかのようだった。「別の会場では全く違う響きと聴こえ方がする」という事実がまさに作品内部から伝わっていた。ルシエがこだわる作曲という行為が、作品の普遍的な再現性のためではなく、作品が上演される場の現在性、つまりアンサンブルの名前にもなっている「Ever Present」を確保するためにあるのだなと聴きながら納得した。今回の公演はそうした「耳で思考する」瞬間がたくさんあり、とても刺激的なものだった。

INFORMATION

アルヴィン・ルシエ/エヴァー・プレゼント・オーケストラ/オーレン・アンバーチ

2018年4月3日

スーパーデラックス